심층 인터뷰 빌런에 대처하는 4가지 방법

실전! 모더레이팅 노하우를 공유합니다.

들어가며

제목을 조금 자극적으로 쓰긴 했지만 인터뷰를 진행하다 보면 ‘아, 오늘 인터뷰 쉽지 않다!’ 하는 생각이 들 때가 있어요. 특히 심층 인터뷰(In-depth interview)와 같이 모집단 수가 적은 경우, 인터뷰가 잘 풀리지 않으면 진행자 입장에서 초조해질 수밖에 없더라고요.

심층 인터뷰는 정성 조사 방법의 하나로, 대부분 1:1로 진행되며 참가자 당 1시간~1시간 반 정도의 시간이 소요됩니다. 한 사람과 긴 대화를 나누는 만큼 개개인의 이용 맥락 파악과 행동 관찰에 유리하며, 그렇기 때문에 바로 옆에서 인터뷰를 진행하고 참가자를 관찰하는 모더레이터(진행자)의 역할이 중요해요. 인터뷰를 통해 얻은 양질의 데이터가 많을수록, 분석 단계에서 유의미한 인사이트와 전략을 뽑을 수 있기 때문이죠.

그러나 사용자마다 다른 특성과 상황을 가지고 있는 만큼 모더레이팅 또한 이러한 특성과 상황을 고려하여 진행되어야 하기 때문에 난이도가 있을 수밖에 없는데요, 다양한 경우의 수가 존재하는 만큼 다른 사람의 사례를 듣는 것 또한 도움이 된다고 생각합니다. 그래서 오늘은 사용자 조사에서의 제 경험을 바탕으로 ‘빌런’에 대처하는 방법에 대해 공유해보려고 합니다.

1. 인터뷰 전, 정확하게 안내하기

‘사용자 조사 인터뷰’라고 하면 참가자와 대면하여 인터뷰하는 장면을 대부분 떠올리실 텐데요. 실제 인터뷰는 그전에 많은 준비가 필요합니다. 질문지 작성, 참가자 선별 및 일정 조율 등을 하는 조사 설계 단계가 바로 그것이죠. 이 중 스크리닝은 조사 목적에 적합한 참가자를 선별하는 과정으로 이를 위한 설문지를 작성하여 1차 대상자에게 전달합니다.

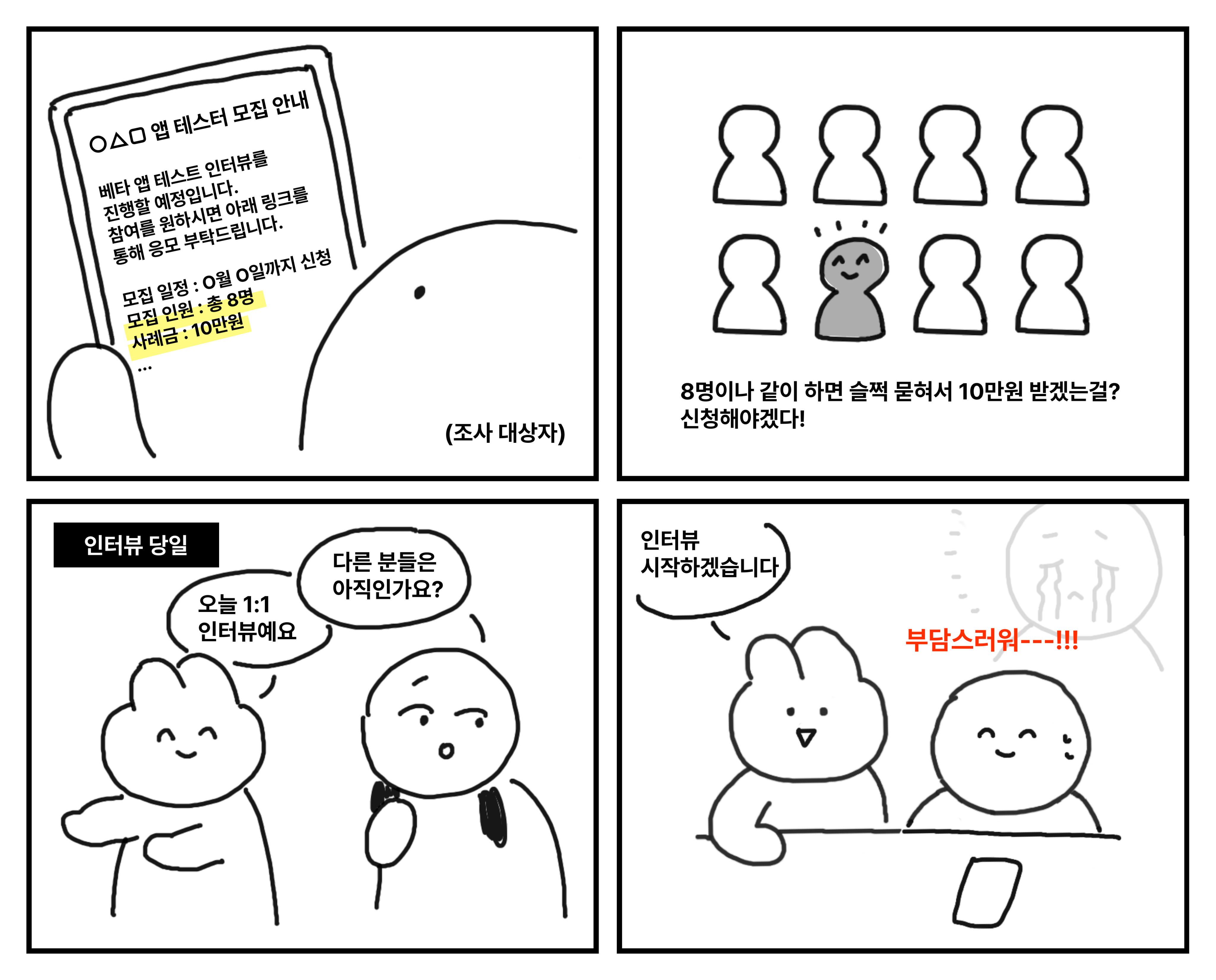

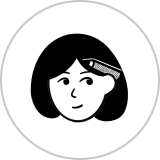

이번 사용자 조사에서도 스크리닝 설문을 작성하여 대상자에게 문자로 전달했었는데요. 이 과정에서 생각지 못한 작은 해프닝이 있었습니다. 바로 문자 안내 시 제공된 ‘총 모집 인원’이라는 표현을 보고 여러 명이 함께 참여하는 인터뷰 (FGI)로 오해한 참가자가 몇몇 있었던 건데요. 1:1로 N명을 인터뷰하겠다는 내용이었는데, N명이 다 함께 참여하는 그룹 인터뷰로 생각하고 온 거였죠.

다른 사람들은 안 오고 혼자 하는 것이냐며 당황하는 모습과 소극적인 인터뷰 태도를 보며 ‘어떤 인터뷰를 하게 될지 명확하게 안내하는 것’이 해당 인터뷰 방식에 적합한 사용자를 모집하는 데에 영향을 미친다는 것을 알게 되었습니다. 여러 명 중 한 명으로 참여하는 것과 ‘1:1로 내 얘기를 한다’고 생각하고 참여하는 것은 그 마음가짐에서부터 차이가 난다는 것을 깨닫게 되었어요.

2. 단답형 대답, 숨은 대답 찾아내기

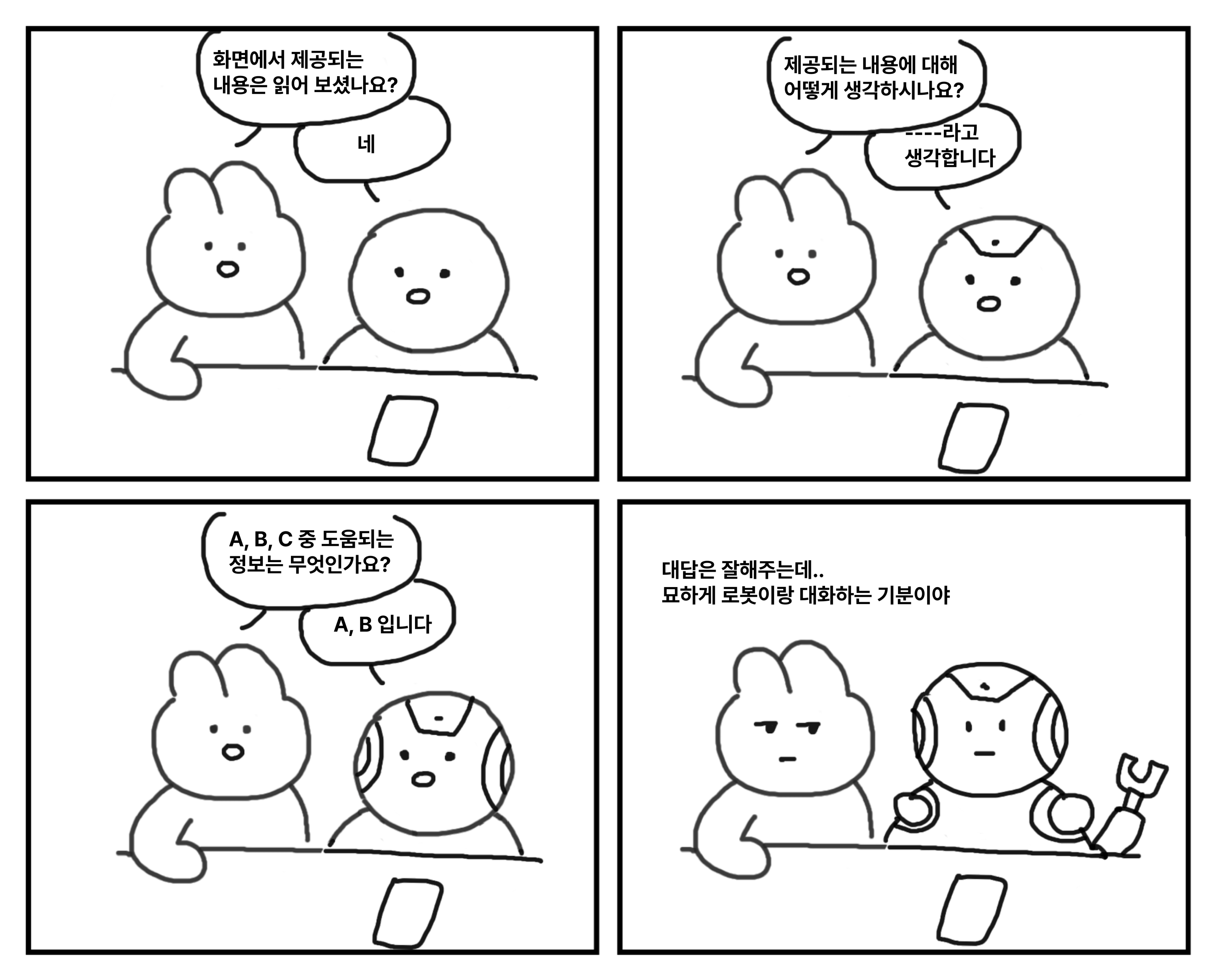

단답형 대답은 꽤 흔하지만 모더레이터에게 고민을 안겨주는데요. 특히 같은 단답이어도 대처 방법은 여러 가지가 될 수 있기 때문에 더 그런 것 같아요.

아이스브레이킹으로 어색함 깨기

단답으로 답하게 되는 이유 중 하나는 ‘인터뷰가 익숙하지 않아서’ 인데요. 자유롭게 자신의 생각을 얘기하기보다는 주어진 질문에 대한 답변만 짧게 하게 되는 거죠. 이런 경우는 꽤나 흔하기 때문에 보통 인터뷰를 할 땐 바로 본론으로 들어가지 않고 라포를 형성할 수 있는 아이스브레이킹 시간을 갖습니다. 대문자 I인 저는 실제 질문보다 이 아이스브레이킹이 더욱 힘든데요(..) 그래서 이때 사용할 수 있는 대화거리도 미리 준비하는 편이에요. 저의 경우 오는 길은 힘들지 않으셨는지, 인터뷰 경험이 있으신지 등의 일상적인 질문으로 시작해서 오늘 테스트할 서비스는 얼마나 이용하셨는지, 비슷한 다른 서비스는 어떤 것을 사용하시는지 등 서비스와 관련된 가벼운 질문으로 자연스럽게 이어가려고 합니다.

침묵에 연연하지 않기

이러한 노력에도 여전히 단답으로 대답하는 참가자도 많은데요. 이런 경우 대화가 끊기는 느낌이 들기 때문에 대화의 흐름을 유지하기 위해 자꾸 이런저런 질문이나 얘기를 덧붙이게 됩니다. 그러나 모더레이터가 말을 많이 덧붙이게 되면, 참가자가 생각할 시간을 충분히 갖지 못하게 되거나 모더레이터의 의도대로 답변을 유추하게 될 수 있어요. 그래서 저는 이럴 때 ‘돌아오는 답변이 조사 목적에 부합하는 유의미한 답변인가’를 떠올리려고 합니다. 질문을 통해 알아야 할 것들이 충분히 나왔다는 생각이 들면, 굳이 불필요한 얘기를 하지 않게 되더라고요.

후속 질문으로 깊이 있는 답변 끌어내기

참가자가 대답을 아주 잘해주는 경우는 드물기 때문에, 질문지를 작성할 때 이런 상황을 염두하여 후속 질문을 만들어두면 인터뷰를 진행할 때 많은 도움이 됩니다. 저는 하나의 검증 이슈에도 여러 가지 질문을 만들어 놓는데요. 예를 들어 앱에서 제공되는 안내 카드의 유용성을 확인하고 싶다면 안내 카드를 인지했는지, 내용은 읽어보았는지, 제공되는 내용에 대해 어떻게 생각하는지, 어떤 내용이 제공되면 좋을 것 같은지, 다른 유사 앱에서 이런 안내는 보았을 때는 어땠는지 등의 질문을 작성합니다. 그리고 이런 질문을 할 때는 참가자의 사용 흐름 (인지→확인→필요 여부 판단 등) 순으로 질문하거나, 점점 질문을 구체화(어떠셨어요? → 어떤 부분, 어떤 이유로 그렇게 생각하셨나요? 등)하며 질문을 이어나갑니다.

3. 솔직한 비판적 의견 끌어내기

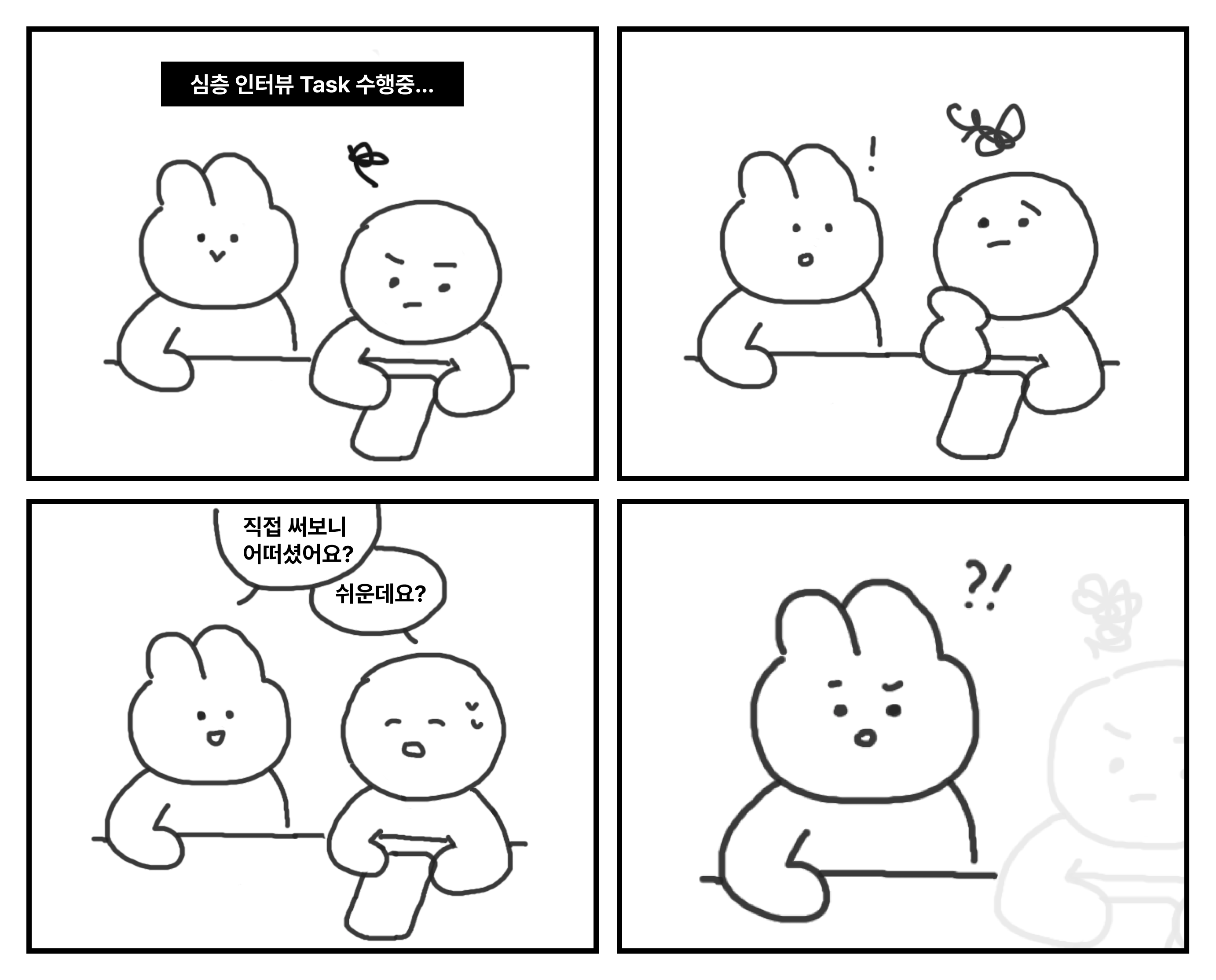

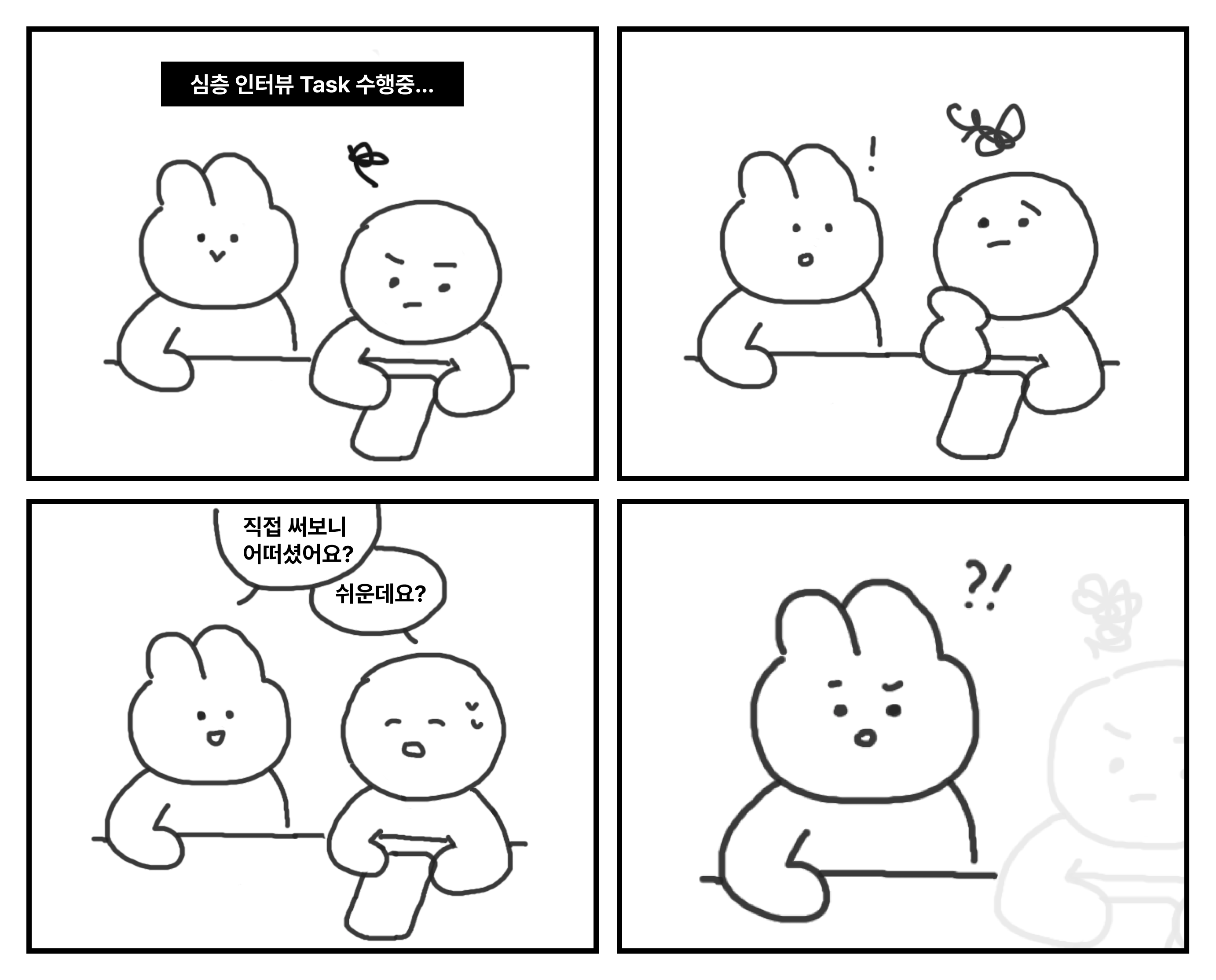

사용성 평가를 위해 참가자에게 과업(Task)을 주고 관찰을 하다 보면, 참가자가 실제로 과업을 수행할 땐 어려워 보였는데 관련 질문에서는 쉬웠다거나 괜찮았다고 대답하는 경우가 종종 있어요. 여기에는 여러 이유가 있을 수 있겠지만, 유독 부정적인 의견 내는 것을 꺼려한다면 참가자가 모더레이터의 눈치를 보고 있는 것은 아닌지 생각해 볼 필요가 있습니다.

이번 사용자 조사를 준비하며 진행했던 파일럿 인터뷰가 바로 그 사례였는데요. 동종업계 종사자인 내부 직원을 대상으로 했기 때문에 ‘날카로운 비판이 쏟아지겠구나’라는 제 예상과는 다르게 오히려 서비스가 잘 만들어진 것 같다는 긍정적인 피드백이 돌아왔기 때문이에요. 예상과는 다른 답변에 혼란스러워하다가, 인터뷰가 끝난 후 혹시나 하는 마음에 제가 작업한 서비스가 아니라고 얘기했더니 그제야 솔직한 대답이 돌아왔어요.

“별로라고 생각한 걸 잘했다고 말했어요…. 만드는데 고생했겠다는 생각이 자꾸 들었거든요.”

이처럼 참가자 입장에서는 모더레이터가 해당 서비스나 제품의 제작과 연관이 있다고 생각하기 쉽습니다. 이 경우 비판적인 의견을 솔직하게 말하는 것이 부담으로 다가오기 때문에 솔직한 피드백 대신 긍정적인 반응만 하게 될 가능성이 있다는 걸 확인할 수 있었어요. 파일럿에서 확인한 이 문제를 해결하기 위해 실제 인터뷰에서는 아이스브레이킹 단계에서 모더레이터는 서비스 제작과 무관하며, 솔직한 의견을 주는 것이 가장 도움 된다는 점을 강조하여 안내했습니다.

“별로라고 생각한 걸 잘했다고 말했어요…. 만드는데 고생했겠다는 생각이 자꾸 들었거든요.”

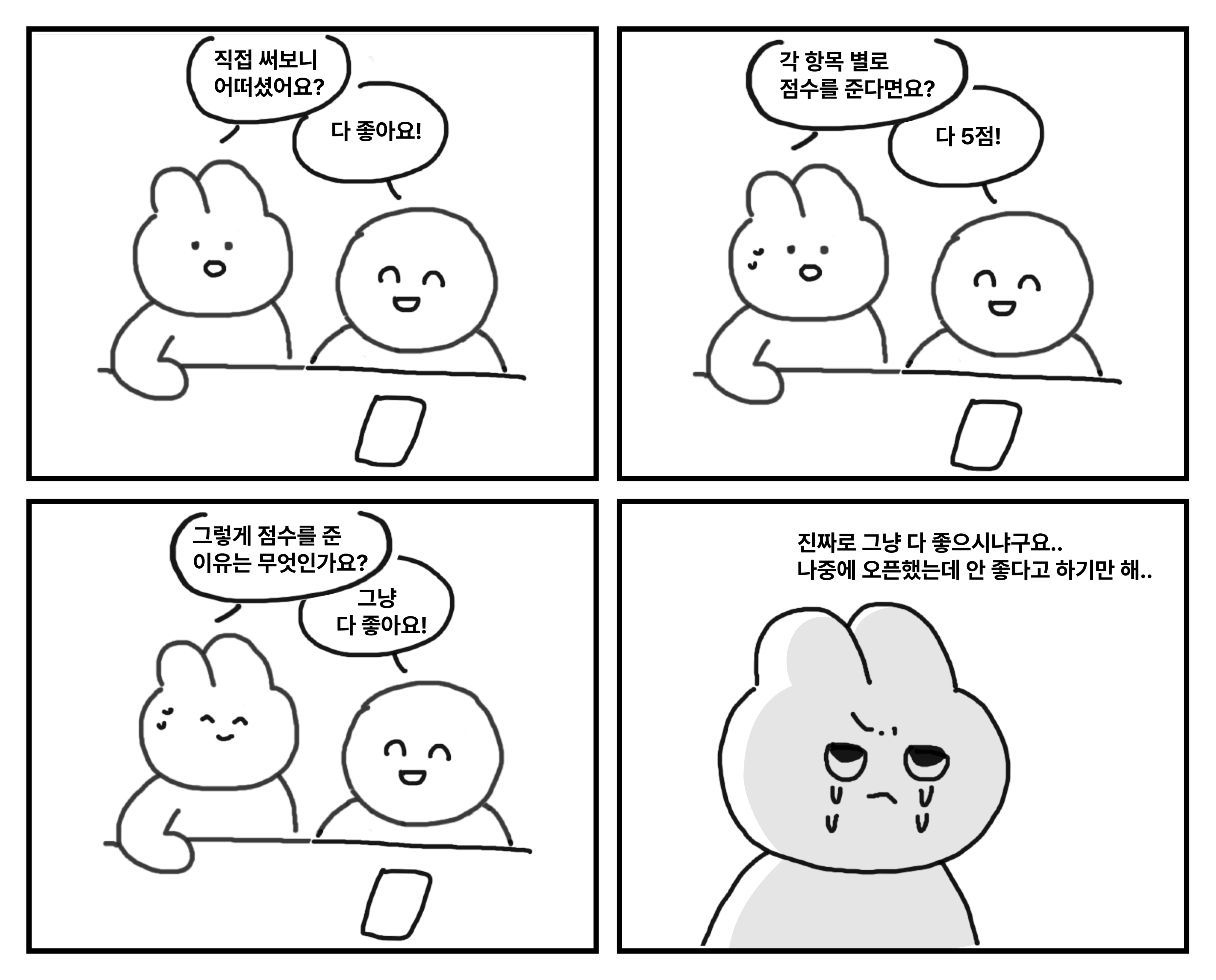

4. '그냥' 속의 '진짜' 골라내기

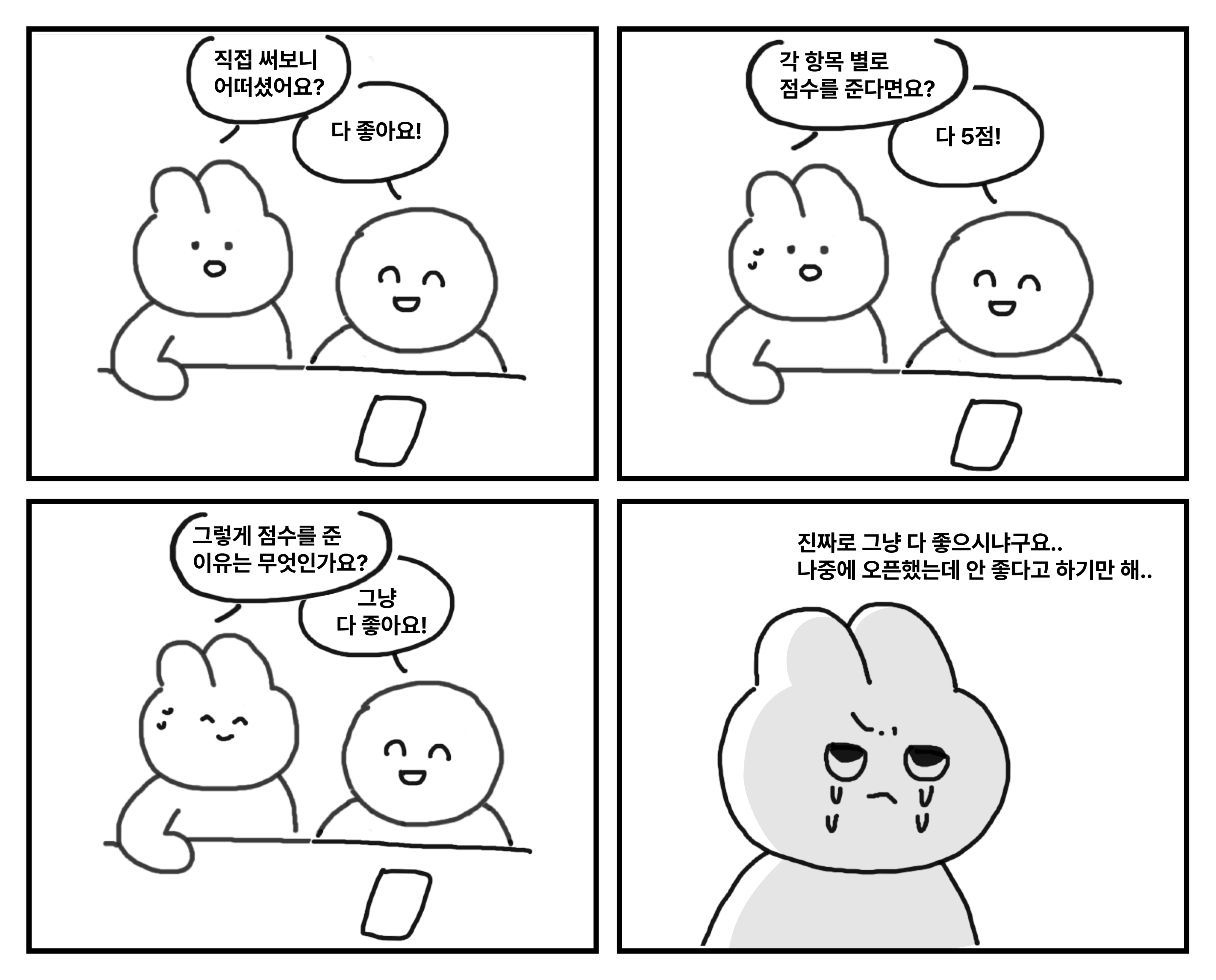

3번에서의 모더레이터와 제작물을 분리하는 안내를 통해 긍정 only 답변은 피할 수 있을 거라고 생각했는데, 실제 인터뷰를 진행하다 보니 모더레이터의 눈치를 보는 것 외에도 유사한 케이스가 있었습니다. 어떤 질문을 하더라도 그냥 다 좋다는 답변만 돌아오는 것이었는데요. 왜, 어떤 이유로 그렇게 생각하는지를 질문하여도 ‘그냥 좋다’라는 대답만 돌아와 유의미한 인사이트를 얻기 어려웠습니다.

비교 질문으로 골라내기

이런 경우는 여러 선택지를 주고 비교하는 방식을 이용해서 답변을 구체화하려고 했어요. 예를 들어 ‘제공되는 6가지 내용 중 어떤 것이 알림으로 제공되면 도움 될 것 같으신가요? 그 이유는 무엇인가요?’라는 질문이 있다면, 이런 사용자는 ‘다 제공되면 좋을 것 같다’는 식으로 답변하게 되는데요. 이럴 때는 각각의 내용이 왜 도움 되는지를 묻는 추가 질문보다는 ‘그렇다면 도움 되는 순위를 매겨주세요. 순서를 이렇게 매긴 이유는 무엇인가요?’라는 방식의 질문이 도움이 됩니다. 각 항목 간 차등을 준 이유를 생각해야 하기 때문에 답변이 구체화되거든요.

행동 관찰하기

이런 특성의 참가자에게 선택지가 있는 질문이 아닌 사용성을 판단해야 한다면, 질문보다 관찰이 더 중요할 수 있어요. 사용성을 평가할 땐 주로 과업(task)을 주고 어떻게 이용하는지를 관찰하는데요, 이때 머뭇거린다거나, 스크롤을 갑자기 올려본다거나 하는 행동을 통해 어떤 부분을 불편하다고 느끼는지를 예상할 수 있습니다. 그리고 이런 행동이 있을 때 왜 그렇게 행동하였는지에 대한 질문을 통해 참가자가 평소에 인지하지 못했던 불편을 찾아낼 수 있어요.

지금까지 제가 사용자 조사를 하며 알게 됐거나 시도해 본 대처법에 대해 이야기해 보았습니다. 각 참가자마다 다양한 특성이 있기에 결코 일반화할 수는 없는 내용이지만, 모더레이팅을 하며 쌓이는 경험을 공유하며 성장해 나갈 수 있다고 생각하며 글을 썼어요. 비슷한 상황에 대처했던 다른 방법이 있다면 공유해 주셔도 좋을 것 같아요.

도움이 되었기를 바라며, 읽어주셔서 감사합니다. 안녕!

User Research

Interview

Written by

옥주은

UX Consultant

심층 인터뷰 빌런에 대처하는

4가지 방법

실전! 모더레이팅 노하우를 공유합니다.

들어가며

제목을 조금 자극적으로 쓰긴 했지만 인터뷰를 진행하다 보면 ‘아, 오늘 인터뷰 쉽지 않다!’ 하는 생각이 들 때가 있어요. 특히 심층 인터뷰(In-depth interview)와 같이 모집단 수가 적은 경우, 인터뷰가 잘 풀리지 않으면 진행자 입장에서 초조해질 수밖에 없더라고요.

심층 인터뷰는 정성 조사 방법의 하나로, 대부분 1:1로 진행되며 참가자 당 1시간~1시간 반 정도의 시간이 소요됩니다. 한 사람과 긴 대화를 나누는 만큼 개개인의 이용 맥락 파악과 행동 관찰에 유리하며, 그렇기 때문에 바로 옆에서 인터뷰를 진행하고 참가자를 관찰하는 모더레이터(진행자)의 역할이 중요해요. 인터뷰를 통해 얻은 양질의 데이터가 많을수록, 분석 단계에서 유의미한 인사이트와 전략을 뽑을 수 있기 때문이죠.

그러나 사용자마다 다른 특성과 상황을 가지고 있는 만큼 모더레이팅 또한 이러한 특성과 상황을 고려하여 진행되어야 하기 때문에 난이도가 있을 수밖에 없는데요, 다양한 경우의 수가 존재하는 만큼 다른 사람의 사례를 듣는 것 또한 도움이 된다고 생각합니다. 그래서 오늘은 사용자 조사에서의 제 경험을 바탕으로 ‘빌런’에 대처하는 방법에 대해 공유해보려고 합니다.

1. 인터뷰 전, 정확하게 안내하기

‘사용자 조사 인터뷰’라고 하면 참가자와 대면하여 인터뷰하는 장면을 대부분 떠올리실 텐데요. 실제 인터뷰는 그전에 많은 준비가 필요합니다. 질문지 작성, 참가자 선별 및 일정 조율 등을 하는 조사 설계 단계가 바로 그것이죠. 이 중 스크리닝은 조사 목적에 적합한 참가자를 선별하는 과정으로 이를 위한 설문지를 작성하여 1차 대상자에게 전달합니다.

이번 사용자 조사에서도 스크리닝 설문을 작성하여 대상자에게 문자로 전달했었는데요. 이 과정에서 생각지 못한 작은 해프닝이 있었습니다. 바로 문자 안내 시 제공된 ‘총 모집 인원’이라는 표현을 보고 여러 명이 함께 참여하는 인터뷰 (FGI)로 오해한 참가자가 몇몇 있었던 건데요. 1:1로 N명을 인터뷰하겠다는 내용이었는데, N명이 다 함께 참여하는 그룹 인터뷰로 생각하고 온 거였죠.

다른 사람들은 안 오고 혼자 하는 것이냐며 당황하는 모습과 소극적인 인터뷰 태도를 보며 ‘어떤 인터뷰를 하게 될지 명확하게 안내하는 것’이 해당 인터뷰 방식에 적합한 사용자를 모집하는 데에 영향을 미친다는 것을 알게 되었습니다. 여러 명 중 한 명으로 참여하는 것과 ‘1:1로 내 얘기를 한다’고 생각하고 참여하는 것은 그 마음가짐에서부터 차이가 난다는 것을 깨닫게 되었어요.

2. 단답형 대답, 숨은 대답 찾아내기

단답형 대답은 꽤 흔하지만 모더레이터에게 고민을 안겨주는데요. 특히 같은 단답이어도 대처 방법은 여러 가지가 될 수 있기 때문에 더 그런 것 같아요.

아이스브레이킹으로 어색함 깨기

단답으로 답하게 되는 이유 중 하나는 ‘인터뷰가 익숙하지 않아서’ 인데요. 자유롭게 자신의 생각을 얘기하기보다는 주어진 질문에 대한 답변만 짧게 하게 되는 거죠. 이런 경우는 꽤나 흔하기 때문에 보통 인터뷰를 할 땐 바로 본론으로 들어가지 않고 라포를 형성할 수 있는 아이스브레이킹 시간을 갖습니다. 대문자 I인 저는 실제 질문보다 이 아이스브레이킹이 더욱 힘든데요(..) 그래서 이때 사용할 수 있는 대화거리도 미리 준비하는 편이에요. 저의 경우 오는 길은 힘들지 않으셨는지, 인터뷰 경험이 있으신지 등의 일상적인 질문으로 시작해서 오늘 테스트할 서비스는 얼마나 이용하셨는지, 비슷한 다른 서비스는 어떤 것을 사용하시는지 등 서비스와 관련된 가벼운 질문으로 자연스럽게 이어가려고 합니다.

침묵에 연연하지 않기

이러한 노력에도 여전히 단답으로 대답하는 참가자도 많은데요. 이런 경우 대화가 끊기는 느낌이 들기 때문에 대화의 흐름을 유지하기 위해 자꾸 이런저런 질문이나 얘기를 덧붙이게 됩니다. 그러나 모더레이터가 말을 많이 덧붙이게 되면, 참가자가 생각할 시간을 충분히 갖지 못하게 되거나 모더레이터의 의도대로 답변을 유추하게 될 수 있어요. 그래서 저는 이럴 때 ‘돌아오는 답변이 조사 목적에 부합하는 유의미한 답변인가’를 떠올리려고 합니다. 질문을 통해 알아야 할 것들이 충분히 나왔다는 생각이 들면, 굳이 불필요한 얘기를 하지 않게 되더라고요.

후속 질문으로 깊이 있는 답변 끌어내기

참가자가 대답을 아주 잘해주는 경우는 드물기 때문에, 질문지를 작성할 때 이런 상황을 염두하여 후속 질문을 만들어두면 인터뷰를 진행할 때 많은 도움이 됩니다. 저는 하나의 검증 이슈에도 여러 가지 질문을 만들어 놓는데요. 예를 들어 앱에서 제공되는 안내 카드의 유용성을 확인하고 싶다면 안내 카드를 인지했는지, 내용은 읽어보았는지, 제공되는 내용에 대해 어떻게 생각하는지, 어떤 내용이 제공되면 좋을 것 같은지, 다른 유사 앱에서 이런 안내는 보았을 때는 어땠는지 등의 질문을 작성합니다. 그리고 이런 질문을 할 때는 참가자의 사용 흐름 (인지→확인→필요 여부 판단 등) 순으로 질문하거나, 점점 질문을 구체화(어떠셨어요? → 어떤 부분, 어떤 이유로 그렇게 생각하셨나요? 등)하며 질문을 이어나갑니다.

3. 솔직한 비판적 의견 끌어내기

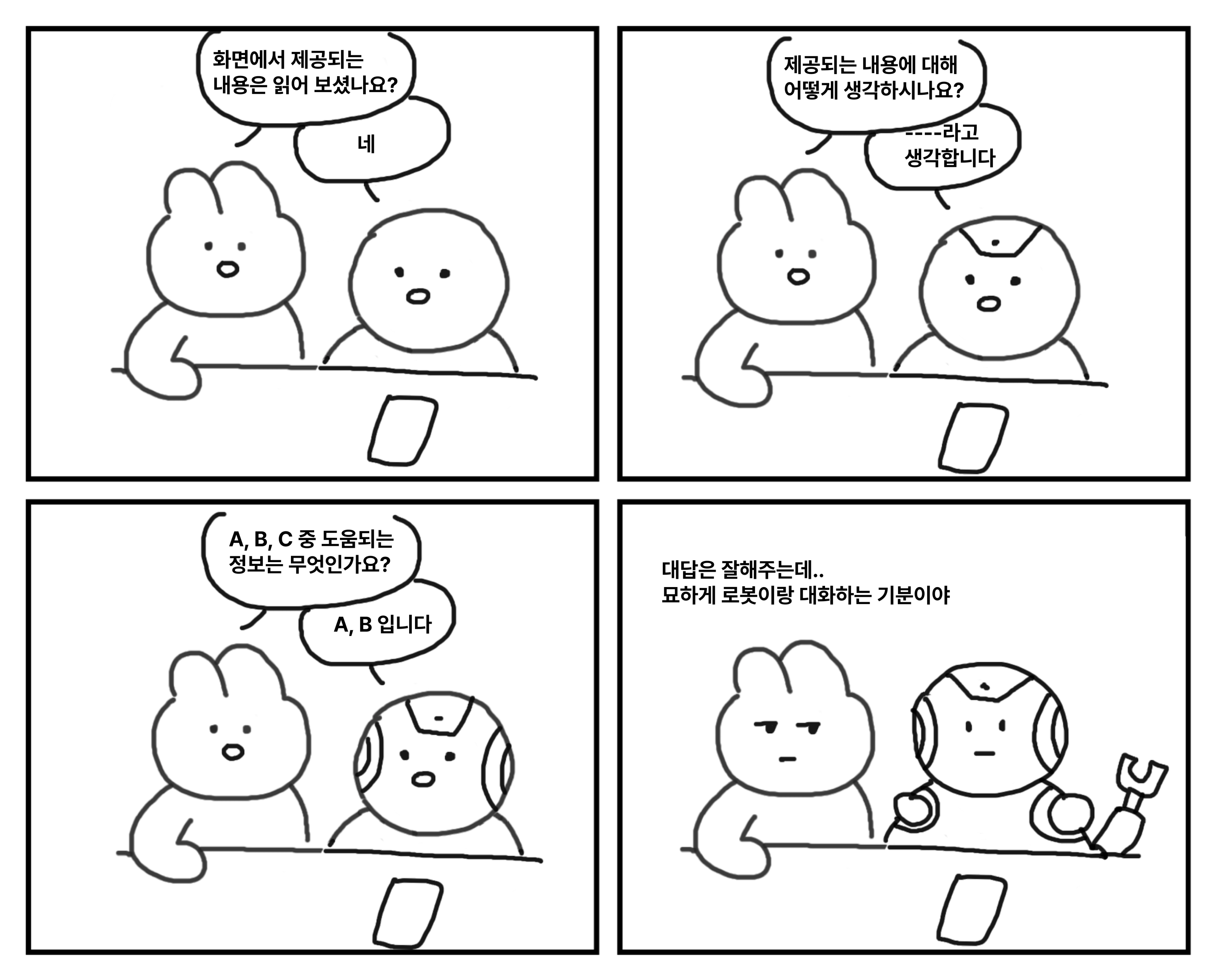

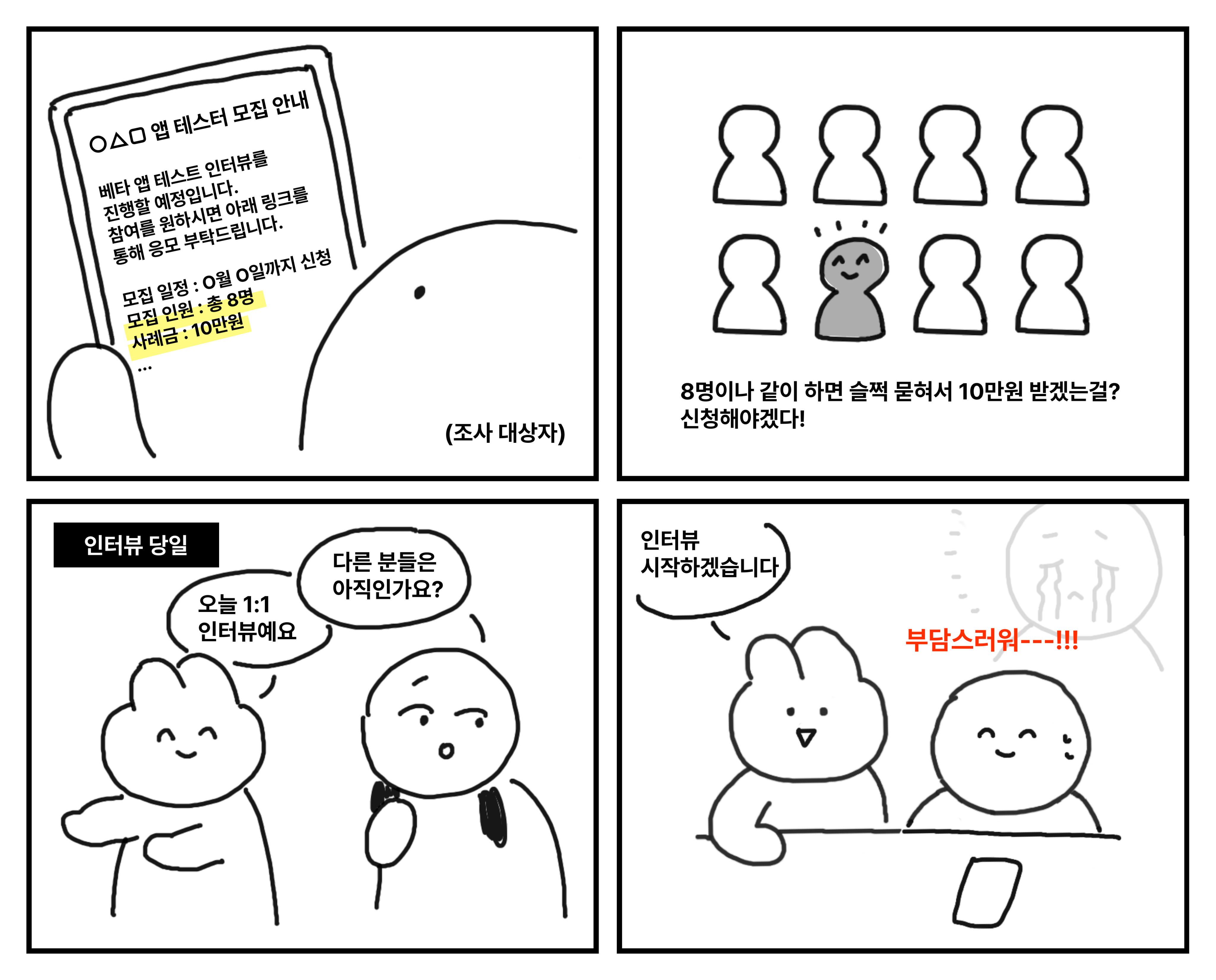

사용성 평가를 위해 참가자에게 과업(Task)을 주고 관찰을 하다 보면, 참가자가 실제로 과업을 수행할 땐 어려워 보였는데 관련 질문에서는 쉬웠다거나 괜찮았다고 대답하는 경우가 종종 있어요. 여기에는 여러 이유가 있을 수 있겠지만, 유독 부정적인 의견 내는 것을 꺼려한다면 참가자가 모더레이터의 눈치를 보고 있는 것은 아닌지 생각해 볼 필요가 있습니다.

이번 사용자 조사를 준비하며 진행했던 파일럿 인터뷰가 바로 그 사례였는데요. 동종업계 종사자인 내부 직원을 대상으로 했기 때문에 ‘날카로운 비판이 쏟아지겠구나’라는 제 예상과는 다르게 오히려 서비스가 잘 만들어진 것 같다는 긍정적인 피드백이 돌아왔기 때문이에요. 예상과는 다른 답변에 혼란스러워하다가, 인터뷰가 끝난 후 혹시나 하는 마음에 제가 작업한 서비스가 아니라고 얘기했더니 그제야 솔직한 대답이 돌아왔어요.

“별로라고 생각한 걸 잘했다고 말했어요…. 만드는데 고생했겠다는 생각이 자꾸 들었거든요.”

이처럼 참가자 입장에서는 모더레이터가 해당 서비스나 제품의 제작과 연관이 있다고 생각하기 쉽습니다. 이 경우 비판적인 의견을 솔직하게 말하는 것이 부담으로 다가오기 때문에 솔직한 피드백 대신 긍정적인 반응만 하게 될 가능성이 있다는 걸 확인할 수 있었어요. 파일럿에서 확인한 이 문제를 해결하기 위해 실제 인터뷰에서는 아이스브레이킹 단계에서 모더레이터는 서비스 제작과 무관하며, 솔직한 의견을 주는 것이 가장 도움 된다는 점을 강조하여 안내했습니다.

“별로라고 생각한 걸 잘했다고 말했어요…. 만드는데 고생했겠다는 생각이 자꾸 들었거든요.”

4. '그냥' 속의 '진짜' 골라내기

3번에서의 모더레이터와 제작물을 분리하는 안내를 통해 긍정 only 답변은 피할 수 있을 거라고 생각했는데, 실제 인터뷰를 진행하다 보니 모더레이터의 눈치를 보는 것 외에도 유사한 케이스가 있었습니다. 어떤 질문을 하더라도 그냥 다 좋다는 답변만 돌아오는 것이었는데요. 왜, 어떤 이유로 그렇게 생각하는지를 질문하여도 ‘그냥 좋다’라는 대답만 돌아와 유의미한 인사이트를 얻기 어려웠습니다.

비교 질문으로 골라내기

이런 경우는 여러 선택지를 주고 비교하는 방식을 이용해서 답변을 구체화하려고 했어요. 예를 들어 ‘제공되는 6가지 내용 중 어떤 것이 알림으로 제공되면 도움 될 것 같으신가요? 그 이유는 무엇인가요?’라는 질문이 있다면, 이런 사용자는 ‘다 제공되면 좋을 것 같다’는 식으로 답변하게 되는데요. 이럴 때는 각각의 내용이 왜 도움 되는지를 묻는 추가 질문보다는 ‘그렇다면 도움 되는 순위를 매겨주세요. 순서를 이렇게 매긴 이유는 무엇인가요?’라는 방식의 질문이 도움이 됩니다. 각 항목 간 차등을 준 이유를 생각해야 하기 때문에 답변이 구체화되거든요.

행동 관찰하기

이런 특성의 참가자에게 선택지가 있는 질문이 아닌 사용성을 판단해야 한다면, 질문보다 관찰이 더 중요할 수 있어요. 사용성을 평가할 땐 주로 과업(task)을 주고 어떻게 이용하는지를 관찰하는데요, 이때 머뭇거린다거나, 스크롤을 갑자기 올려본다거나 하는 행동을 통해 어떤 부분을 불편하다고 느끼는지를 예상할 수 있습니다. 그리고 이런 행동이 있을 때 왜 그렇게 행동하였는지에 대한 질문을 통해 참가자가 평소에 인지하지 못했던 불편을 찾아낼 수 있어요.

지금까지 제가 사용자 조사를 하며 알게 됐거나 시도해 본 대처법에 대해 이야기해 보았습니다. 각 참가자마다 다양한 특성이 있기에 결코 일반화할 수는 없는 내용이지만, 모더레이팅을 하며 쌓이는 경험을 공유하며 성장해 나갈 수 있다고 생각하며 글을 썼어요. 비슷한 상황에 대처했던 다른 방법이 있다면 공유해 주셔도 좋을 것 같아요.

도움이 되었기를 바라며, 읽어주셔서 감사합니다. 안녕!

User Research

Interview

Written by

옥주은

UX Consultant